L'esprit

de Paris

ВОЗВРАЩЕНИЯ

отрывки из сборника Сэмюэля Беккета "Первая любовь"

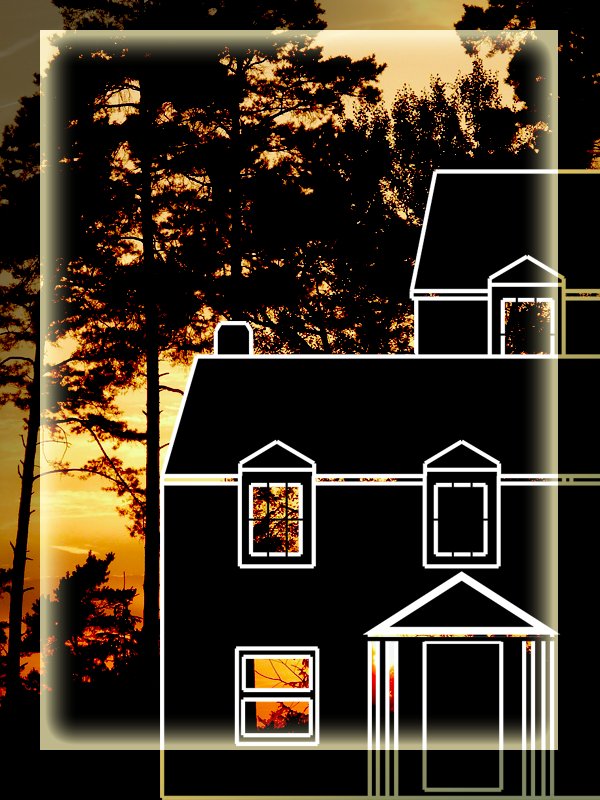

Дверью в этот дом, увенчивавшей невысокое крыльцо, я всегда живо восхищался.

Как описать ее? Выкрашенную в зеленый цвет массивную дверь летом одевали в своего рода дощатую бело-зеленую рубашку, предусмотрев отверстие для громового дверного молотка из кованого железа и соответствовавшую ящику для писем щель, которую закрывала медная пластинка с пружинкой, защищая почтовый ящик от пыли, насекомых и синичек. Вот так.

С двух сторон дверь обрамляли пилястры одного с ней цвета, причем на правом крепился звонок. Шторы на окнах удовлетворяли самым взыскательным вкусам. Казалось, что дым, столбом поднимавшийся из печной трубы, что отвечала за кухню, вьется и растворяется в воздухе более печально, чем истечения из соседних труб, причем обладает особым оттенком синевы.

На третьем, и последнем, этаже дома неприлично зияло мое окно...

Имя женщины, с которой мне предстояло вскоре соединиться, ее уменьшительное имя, звучало как Люлю. По крайней мере, она уверяла меня в этом, и я не вижу, какая выгода ей могла быть в том, чтобы обманывать меня в данном вопросе. Но наверное сказать невозможно.

Не будучи француженкой, она говорила — Лулу. Да и я тоже, не будучи французом, произносил вслед за ней — Лулу.

Так мы оба и говорили — Лулу.

Она сообщила мне и свою фамилию, но я позабыл. Мне следовало записать ее фамилию на клочке бумаги, ведь я не люблю забывать собственные имена.

Я познакомился с ней на скамейке, на набережной канала, одного из каналов, так как в нашем городе их два, правда, я никогда не умел их различать.

Скамейка оказалась очень удачно расположена, спинкой она подпирала насыпь из земли и твердого мусора, так что тылы мои были надежно прикрыты. Но и с боков меня защищали два почтенных, настолько почтенных, что они высохли, дерева, высившихся по обе стороны скамейки.

Несомненно, что именно эти деревья в ту пору, когда на них еще колыхалась роскошная листва, подсказали кому-то мысль о том, чтобы установить здесь скамейку.

Передо мной, всего в нескольких метрах, струился канал, если каналы струятся, я понятия об этом не имею, так что и с этой стороны опасность быть застигнутым врасплох представлялась ничтожно малой. И все же она застала меня врасплох.

Я растянулся на скамейке, вечер был теплый, и сквозь голые ветви двух деревьев, сцепившихся высоко надо мной, сквозь редкие облака глядел на мерцающий уголок звездного неба.

— Подвинься, — сказала она.

Иногда я задумываюсь о том, не выдумки ли все это и не приняли ли события в действительности другой оборот, о чем я только и мог что забыть. И все же для меня ее образ навсегда привязан к скамейке, причем к скамейке не в ночное время, а к скамейке в вечерние часы, так что говорить о скамейке — такой, какой она представала моим глазам по вечерам — для меня все равно что говорить о ней.

Это ничего не доказывает, но я и не стремлюсь ничего доказать. Что касается скамейки в дневное время, тут не нужно попусту тратить слова, она никогда меня не знала, ведь я уходил ранним утром и никогда не возвращался раньше сумерек.

Да, днем я рыскал в поисках еды и высматривал подходящее пристанище. Будь вы вольны задать мне вопрос, который, несомненно, вертится у вас на языке, а именно, что я сделал с деньгами, которые оставил мне отец, я отвечу, что ничего с ними не сделал, но оставил их лежать в кармане. Ведь я знал, что не всегда буду молод и что лето не длится вечно, как, впрочем, и осень.

У физического часа столько же возможностей быть по-разному прописанным в воздухе, в небе и даже в сердце, сколько у года — дней. Назавтра я пришел к скамейке раньше, намного раньше, сумерки едва сгустились, и все же оказалось слишком поздно, так как она уже сидела там, на скамье.

Я уже говорил вам, что упорством она обладала необычайным. Какой интерес ей в том, чтобы преследовать меня таким образом?

Я словно видел ее впервые. Она сидела, съежившись и во что-то закутавшись, голова склонена, руки в муфте на коленях, ноги крепко сжаты и вытянуты, каблуки над землей.

Без формы, без возраста, почти без жизни, она могла быть кем угодно, старухой или девочкой.

— Вы пришли сюда ради меня? — спросил я.

Она выдавила из себя «да». — Что ж, вот он я.

А я? Я разве не пришел ради нее?

Я круто развернулся и ушел восвояси, преисполненный сомнений. Но спустя несколько недель, скорее мертвый, чем живой, я вернулся к скамейке, в четвертый или пятый раз с тех пор, как оставил ее, примерно в тот же час, я хочу сказать, примерно под теми же небесами, нет, я не хочу этого говорить, потому что небеса всегда одни и те же и всегда разные, какими словами это описать, не имею представления, точка.

Ее там не оказалось. Потом внезапно она появилась, не знаю как, я не видел, как она пришла, и не слышал ее, хотя и был настороже.

Скажем, шел дождь, никакой перемены, если только в погоде. Естественно, она укрылась от дождя под зонтиком, то есть гардероб у нее, вероятно, отличался внушительными размерами.

Я спросил, приходила ли она ежевечерне. Нет, ответила она, только от раза к разу.

Скамейка оказалась совершенно мокрой, и мы шагали взад и вперед, не осмеливаясь сесть. Я взял ее под руку...

Несмотря на темноту и охватившее меня волнение, я взирал с восхищением на то, как недвижная или едва колышущаяся вода тянется, будто испытывая жажду, к воде, струящейся с неба.

Она спросила, хочу ли я, чтобы она мне спела. Я ответил отрицательно, но попросил ее что-нибудь мне сказать.

Я думал, она скажет, что ей нечего сказать, это было бы так на нее похоже. Поэтому меня постигло приятное удивление, когда она сказала, что у нее есть комната, удивление весьма приятное.

Впрочем, я это подозревал. У кого нет своей комнаты? Ах, слышу возмущенный ропот.

— У меня две комнаты, — сказала она.

— Так сколько у вас комнат? — спросил я.

Она сказала, что у нее две комнаты и кухня.

Квартира устойчиво расширялась. Со временем она вспомнила бы и ванную...

Я колебался, прежде чем уйти, уже летели листья, я страшился зимы.

Не следует страшиться зимы, у нее свои прелести, снег согревает и заглушает звуки, а тусклые зимние дни быстро истощаются. Но в ту пору я еще не знал, насколько доброй земля может быть к тем, у кого ничего, кроме нее, нет.

Я пересек сад. В воздухе был разлит тот странный свет, который порою завершает длинный дождливый день, когда закатное солнце вдруг освещает небо, но уже слишком поздно, чтобы от этого был какой-нибудь прок. Земля издавала звуки, похожие на вздох, и последние капли долетали из неба, опустевшего и безоблачного.

Стремясь, по мере возможности, держать алую кромку неба справа от себя, я наконец вышел к реке. Там на первый взгляд все выглядело примерно так же, как при моем последнем посещении этих мест. Но приглядись я повнимательней, мне, бесспорно, удалось бы заметить немало изменений. Так я впоследствии и поступил.

Общий вид реки, струившей воды вдоль набережных и под мостами, не изменился. В частности, мне, как и раньше, казалось, что река течет в неверном направлении. Сплошная ложь, так я чувствую.

Моя скамейка оказалась на месте. Она была выкована в повторение изгибов тела сидящего человека.

Располагалась она рядом с водопойным желобом, даром некоей мадам Максвелл всем коням города, как гласила табличка. За время, что я провел в этом месте, даром воспользовалось несколько лошадей. Я слышал цокот копыт и позванивание упряжи. Затем тишина. Это лошадь глядела на меня.

Потом будто камешки катились по грязной дороге — звук, который лошади издают на водопое. Затем снова тишина. Это лошадь снова на меня глядела.

Потом опять камешки. И так до тех пор, пока лошадь не утоляла жажду или пока кучер не решал, что она напилась.

Лошади — беспокойные создания. Однажды, когда шум прекратился, я обернулся и увидел глядевшую на меня лошадь. Кучер тоже на меня таращился. Мадам Максвелл была бы удовлетворена, если б могла видеть, какую службу служит ее желоб городским коням.

За слишком долгими сумерками пришла ночь, и я снял досаждавшую мне шляпу.

Мне захотелось снова оказаться в закрытом помещении, пустом и жарком, освещенном искусственным светом, желательно от керосиновой лампы, накрытой, если возможно, розовым абажуром.

Ступенек, ведущих в дом, было немного. Я считал их тысячи раз, как поднимаясь, так и спускаясь по лестнице, но числа не запомнил, оно не сохранилось в памяти.

Я так и не усвоил, нужно ли говорить «раз», все еще стоя на тротуаре, «два», поставив вторую ногу на первую ступеньку, и так далее, или тротуар считать не следует.

Дойдя до последней ступеньки, я сталкивался с той же дилеммой. В другом направлении, то есть сверху вниз, все было то же, и это еще мягко сказано. Я не знал, ни с чего начинать, ни чем заканчивать.

В конце концов число ступенек совершенно не важно. Следовало запомнить только то, что ступенек было немного, а это я как раз запомнил.

Ступенек было немного даже для ребенка, по сравнению с другими крылечками, которые мальчик знал ввиду того, что глядел на них ежедневно, поднимался и спускался с них, играл на их ступеньках — в бабки и в другие игры, которые он позабыл вплоть до названия.

Что тогда говорить о высоте, если мы встали на точку зрения мужчины, в которого мальчик умудрился превратиться?

Все прошло, возможно, иначе, но какое имеет значение, как проходят те или иные вещи, коль скоро они проходят?

А ведь все еще может осветиться.

В ту или иную минуту, поначалу неощутимо, а затем все больше и больше.

Пока свет не зальет все вокруг, путь, пол, стены, свод, меня самого...

Пока свет не зальет все вокруг, без

того чтобы я это осознал.

В кадре может появиться луна, лоскут звездного неба или неба более или менее освещенного солнцем.

А я окажусь в состоянии получить от этого удовольствие.

Или ускорить шаги.

Или, напротив, повернуться кругом и, пока есть время, устремиться обратно...

|