L'esprit

de Paris

ВРАТА РАЯ

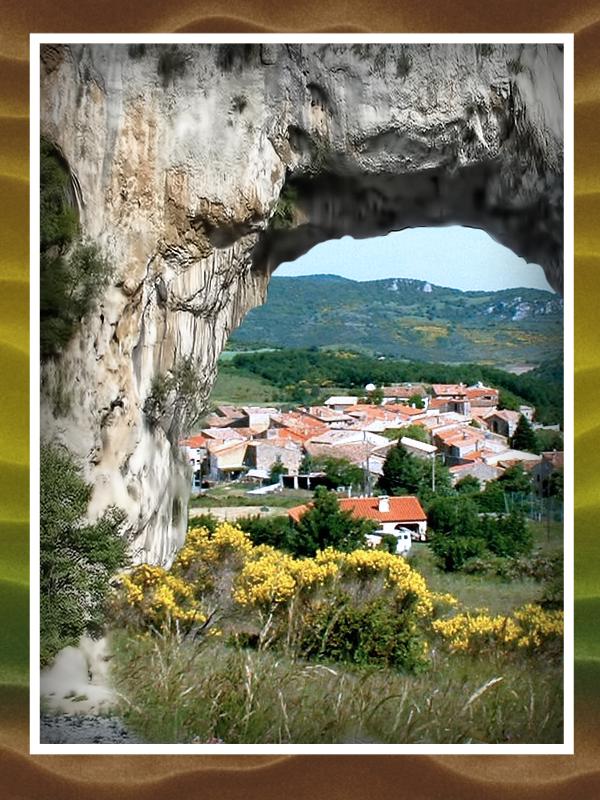

Мои корни отсюда, из этого старого затерянного поселка.

Мои корни отсюда, из этого старого затерянного поселка.

Здесь — потерянный рай, и я вернулся обрести его вновь; но он перестал быть собой. Он удалился из этих мест, оставив лишь какие-то образы, запахи, душу — совсем чуть-чуть.

Возвратившись сюда через столько лет, я удивляюсь, что меня все узнают. Я был так далеко и думал, что с этим порвано. Но нет. Они, смотрят на меня как на своего, отлично меня помнят, хранят мои старые фотографии. Странная связь.

В ложбине между невысоких холмов медленно течет ручей, расширяясь перед старой фермой: это Мельница — очень старая мельница. Качающийся мостик над ручьем, ветхий настил для стирки, хлев, конюшня.

Во двор ведет низенькая калитка. Справа живут фермеры; слева — навес; там тележка, тачка.

Дом построен в XVIII веке, есть даже более древняя часть — XVII века. В ней — погреб, гумно, комната, где я жил. Подниматься надо было по деревянной лестнице, источенной червями, работы мастера-крестьянина.

Впечатление, что заросшие травой холмы, влажная лесная поросль, кусты, луга, слегка расступились — не без труда, чтобы дать немного места этому убежищу, приютившему мое детство.

Внутри дома пахло молоком, маслом и еще чем-то, чем-то еще. Смутное воспоминание всплывает. Как пахла большая комната внизу? Сегодня те же самые запахи — совсем другие.

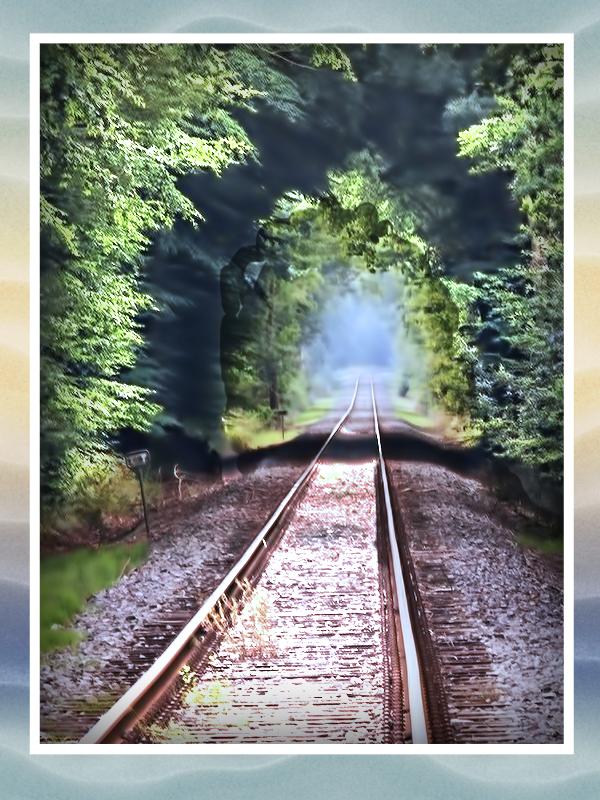

Крутая тропинка за фермой вела к поселку. Напротив, за мостиком, росли три каштана, дорожка шла между изгородями боярышника, скрытая под навесом из ветвей и листьев; она связывала мельницу с департаментской дорогой, а та приводила к небольшой станции Ля-Шапель-Антенез. Рельсы посреди полей смотрелись странно.

Виноград карабкался на стену маленького домика. Стоял, должно быть, октябрь. На маленьком заболоченном лугу, в глубине, росло несколько тополей — невысокие деревца, ветви которых, соединяясь наверху, образовывали что-то вроде свода.

Раймон расчистил землю от колючек и крапивы. Это хижина, заявил он. Он готов ее сдать за су в день, плата за неделю вперед. Он знал, что я богат, поскольку моя мать только что навещала меня. Он даже принес в мой дом метлу и скамеечку, чтобы на следующий день выселить меня силой, с помощью Мориса.

Я качаюсь, качаюсь на самой высокой, сильно пружинящей ветке дерева. Меня обуревают неизъяснимые желания; я хочу того, что утратил навсегда, чего у меня никогда не было, чего я не видел и не знал, что это такое.

Дни сегодня короче, чем раньше, когда ты был маленьким, — ты помнишь? Летом было светло до десяти часов! А теперь — чем дальше, тем больше темень!

Я не знаю, что они сделали. Они перекроили время?

В тот момент, когда вам исполнится тридцать лет, вы почувствуете, что вы другой человек. Да, да, изменение происходит математически точно, внезапно.

Мне следовало бы вовремя осуществить свои замыслы. Теперь слишком поздно. Времени больше нет.

Двадцать лет назад ферму держал папаша Батист. Ему было тогда шестьдесят. Мамаша Жанетт была его женой. Мари — их дочерью. Ей было в то время тридцать два, а теперь на двадцать лет больше, и она так и не вышла замуж.

Мари хочет пойти со мной прогуляться. Ей хотелось бы обойти соседние фермы, показать меня фермерам, некоторые из них были моими товарищами в деревенской школе.

Она находит меня в глубине огорода под деревом, где я установил маленький столик и разложил тетради. Я пишу, пишу, пишу. Я всю жизнь писал, никогда не умел делать ничего другого.

Мари теряет терпение:

— Твоя работа когда-нибудь закончится? Эти твои писания!

— Нет, Мари, я не закончил.

— На твоем месте я работала бы день — с утра до вечера... или даже три дня подряд... а потом — ничего бы не делала!

Она, однако, усаживается рядом, разговаривает, мешает работать.

— Времена года очень изменились!

— Не знаю.

Потом такая мысль:

— Вот небо сдвинулось!

Я хотел бы все высказать, все пережить снова. Но «высказаться» невозможно.

Я не могу описать железнодорожную станцию моего детства — недавно увидел ее снова, и нынешний образ заслонил прежний. Вспоминаю, однако, что она казалась мне неправдоподобно красивой: красного цвета, залитая солнцем, утопающая в зелени деревьев.

После серого неба, высоких и черных домов Парижа деревенские краски казались едва ли не чересчур броскими; запахи растений — обладавшими магической силой.

Картинки желтизны ржаного поля, а вот поле красного цвета — маки. С тех пор я люблю яркие, даже агрессивные цвета. Я все время ищу небо и поля цвета такой интенсивности, какими их воспринимает девственная сетчатка ребенка.

Ее звали Аньес. Ей было, как и мне, девять лет. Блондинка. Смешливая. Ямочки на щеках появлялись, когда смеялась — так светло, так светло...

Чтобы рассмешить Аньес, я строил гримасы.

Она жила на маленькой ферме на подъезде к Сен-Жану, справа; ферму было видно из поселка.

Я был на ферме два раза: один раз ходили пешком (семь километров), в другой — папаша Батист отвез Мари и меня на тележке.

Теперь Аньес, конечно, другая. Помнит ли она меня?

Ей теперь двадцать семь лет: взрослая, старушка.

Что стало с ее улыбкой?

Разговариваю о маленькой Аньес с Мари.

— Ох, это все так далеко, ты был маленький, почти двадцать лет прошло!.. Все вспомнить невозможно…

Если б я хотя бы знал, как звали фермера; название фермы…

— Было лето; и мы провели там весь день, до вечера.

Мари перебивает:

— Далась тебе эта девочка. Скорей всего, она давно вышла замуж. Не надо было уезжать... на годы, на годы, не давая о себе знать...

Ты б на ней не женился… тебе пришлось бы стать фермером!.. тебе это не подходит, ты ж даже сорняки не мог различить... Всегда выдергивал не то, что надо...

Она замолкает; потом замечает:

— Я даже не знаю, о ком ты хочешь поговорить…

Думаю, это был самый счастливый момент моей жизни: воскресное утро, колокола. Весна. Накануне прошел дождь. Небо чистое, как будто вымытое. Теплое солнце.

Листья, трава, небо — все молодо. Все новое.

Я надел свой красивый воскресный костюм: темно-синий, обшитый золотой нитью; новые высокие ботинки; я — без пальто. Мне нравятся мои золотые пуговицы.

Колокола звучат не как обычно. Сегодня день — не такой, как все, не такое воскресенье, как всегда.

Воздух как будто вымыт, стал чувствительнее к вибрациям, и голос колоколов неслыханно прозрачен. Я ощущаю радость.

Цвета того вечера — зеленый, синий, золотой. (Золотой — солнца, глинистой дороги, камней, моих пуговиц, сияющей колокольни, звуков, которые кажутся мне золотыми.) Золотой цвет преобладает.

Солнечный день. Праздник в воздухе. День — как новенький, и дом кажется новым.

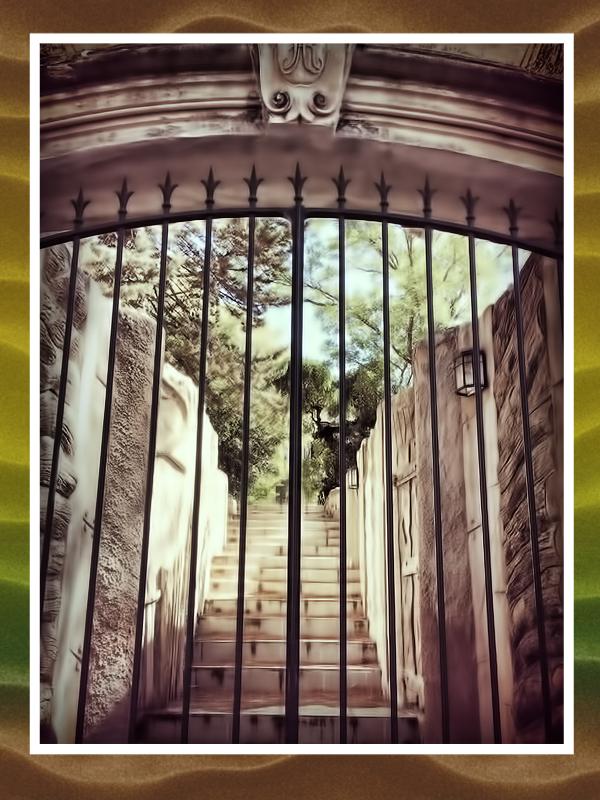

Мне девять лет. Я в первый раз иду исповедоваться в темную церковь вместе с другими детьми. Жду своей очереди. Беспокоюсь. Как это будет?

Я должен сказать все. Только бы ничего не забыть. Я стараюсь все вспомнить. Наступает моя очередь; очень страшно. Захожу за решетку, в исповедальню, едва различаю облачение священника.

Вот я на коленях, в темноте, руки сложены. Мне велят сотворить молитву. Я не говорю того, что хотел. Священник задает вопросы. Он говорит быстро и очень тихо. Я не понимаю вопросов. Вначале прошу его повторить. Потом уже не осмеливаюсь.

Отвечаю на все: «Да, отец мой», — для верности, чтобы ничего не пропустить. Вот и все. Не знаю даже, какое покаяние он мне назначил.

Встаю и удаляюсь. Из церкви выхожу через маленькую боковую дверь. И вдруг оказываюсь посреди поселка. Поселок — совсем другой.

Конец зимнего дня, уже почти ночь. Я счастлив, я чувствую себя бесконечно легким, очищенным. Никогда не чувствовал себя таким легким.

Вдыхаю в легкие чистый воздух. Я чист. Гораздо чище, чем после купания.

Отныне я буду очень стараться не делать глупостей. Хочется всегда ощущать себя таким чистым и таким счастливым.

Ноябрьский промозглый день. Жюль-Мари и его товарищ (служащий железной дороги, худой, усы, фуражка) берут нас с Морисом на охоту.

Туман изменил пейзаж. Мельница, однако, видна с вершины холма, она чернее, чем обычно. Как будто вырастает из тумана, как будто туман ее порождает.

Кругом грязь, мы передвигаемся с трудом. С лесосеки выскакивает большой рыжеватый заяц, как раз напротив Жюля-Мари. Останавливается в пятнадцати метрах. Садится. Заяц и Жюль-Мари смотрят друг на друга.

Жюль-Мари поднимает охотничье ружье, жмет на гашетку. Выстрел не раздается. Заяц продолжает сидеть, как собака, и «молча» смотрит на Жюля-Мари. Тот снова жмет на гашетку, один раз, два, три. Бесполезно.

Наконец заяц, как будто все это ему наскучило и видя, что ничего не происходит, разворачивается и, подпрыгивая, исчезает в лесной поросли.

Тут наконец появляется Миретт, собака Жюля-Мари, вся в грязи, она озабоченно лает. «Ты где была, Миретт? Поздно суетиться! Надо было поторопиться раньше».

В ярости Жюль-Мари показывает в ту сторону, где исчез заяц. Миретт бросается туда, мы слышим лай в лесосеке все дальше и дальше. Потом собаку уже почти не слышно. Через десять минут — не слышно вообще.

Жюль-Мари в неистовстве. Он стучит по ружью, выбрасывает патроны, рвет волосы из своих усов. Наконец Миретт появляется, совсем мокрая, радостная; она вертит хвостом, как будто совершила невероятный подвиг.

«Эта собака бешеная», — говорит Жюль-Мари, неспособный осознать,

что собака над ним просто-напросто потешается.

Я смотрю из окна своей старой детской комнаты. По колючим кустам бьет дождь.

Из каких это глубин поднимается слабое внутреннее эхо, как едва различимая мелодия? Ее слышу только я один. О чем напоминают мне эти кусты, эти колючки? Какое воспоминание поверх воспоминания хочет пробиться ко мне?

Какой день, канувший в ночь, какой момент, какое событие?

Серый свет. Ферма выплывает из предрассветного тумана. Оттуда выходит маленький школьник (не я ли это?). Я иду мимо хлева; иду вперед по каменистой дорожке; на спине ранец; я едва слышу, как лает Миретт; лай прекращается.

Другое утро. Воскресенье. Я в белом костюме. Та же дорожка. Чистое небо. Надо мной — огромный светящийся свод. Колокола звонят. Я бегу, легкий, как будто на крыльях.

Мост, деревня, площадь перед церковью, все синее и золотое. Я плачу от радости.

Осколки воспоминаний... Подчас я задаюсь вопросом, принадлежат ли они мне?

Смутные проблески в ночи. Из бесконечного океана небытия выступают кое-где островки. В любой момент они тоже могут скрыться под водой. Последнее, что осталось.

Как выразить эти места, пейзаж, который у меня внутри?

Я был счастлив только здесь, это был рай — как его выразить? Как рассказать об этих старых стенах?

Такая же жизнь, как любая другая.

Но этот двор — мой двор. Вот эти расшатанные оконные рамы принадлежат только мне.

Вход — через эту дверь.

|